会報 59号 まもなく完成

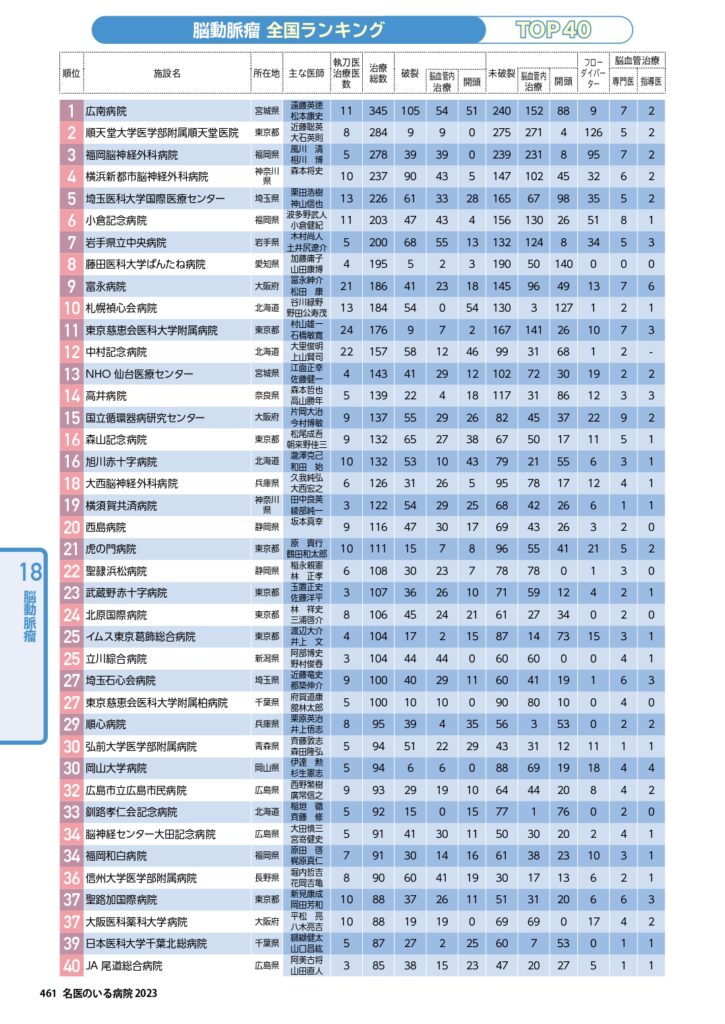

「名医のいる病院2023」のランキング上位に掲載されました!

全国8位ですが執刀医数で考えたら圧倒的に1位ですよね。

地方ではナンバーワンです。

TBS日曜の初耳学で庸子先生と林修先生の対談が放送されます。ぜひご覧ください。

庸子先生の監修された小冊子「頭痛」を掲載しました。参考にしてみてください。

庸子先生監修小冊子←こちらからどうぞ

庸子先生の監修された小冊子「認知症」を掲載しました。参考にしてみてください。

庸子先生監修小冊子←こちらからどうぞ

中性脂肪、気にしていますか?

2007年に流行語大賞を受賞した 「メタボ」。

世の中は生活習慣病への関心が高まり、ランニングや水泳、健康食

が話題になっています。

中性脂肪は、食事の内容や運動習慣を見直すとよく下がります。一方、

生活習慣が乱れると、 それがすぐに反映されてしまう指標でもあります。

中性脂肪が、 150mg/dLを超えると異常 (高中性脂肪血症 / 脂質

異常症) と言われています。

あなたの中性脂肪は、 大丈夫ですか?

中性脂肪が高いと心臓病や脳血管疾患に・・・

中性脂肪は生きるために必要なエネルギーのひとつとして、内臓脂肪

に溜まりやすいことが知られています。 しかし、 飽食の現代では、内

臓脂肪に中性脂肪が溜まりすぎて細胞からあふれてしまい、血管や心

臓・脳等に作用し、 心臓病や脳血管疾患の原因になるとして、 注目さ

れています。

心臓病や脳血管疾患は、死亡に直結しやすいだけでなく、寝たきり

の原因になりやすいことから、 まずは、食生活を見直すことが大切か

もしれません。

中性脂肪と魚の不思議な関係

誰もが避けたい 「心臓病」や 「脳血管疾患」。

でも・ ・。魚を毎日食べると、心臓病や脳血管疾患になりにくい

ことがわかっています。 その秘密は、お魚のアブラにあります。

魚に含まれるアブラは、中性脂肪を下げるなど、健康に良いことが

知られています。 そこで、 厚生労働省は、身体に良いと言われてい

るお魚のアブラなどのオメガ3系脂肪酸を1日約2gを目安として摂

ることをしています。 *EPA・DHA など

中性脂肪を下げるために・・・

まずは、 生活習慣に気をつけましょう。

規則正しい生活が、 生活習慣病にはもっとも重要です。

・肉より魚

・アルコール控えめ

・腹8分目

・適度な運動

中性脂肪が気になる方は医師に相談してください。

監修 小田原雅人先生 参照 武田薬品工業株式会社

日常生活で頭痛に悩まされている人は多いにもかかわらず、病院などに行ったことがなく、

頭痛は治らないと思ってあきらめてしまっている人々は多い。 頭痛には大きく分けて, 2種類

の頭痛があり、慢性頭痛 (一次性頭痛) と器質的疾患が原因で起こる二次性頭痛がある。一次

性頭痛 (機能性) の代表である片頭痛は、 月に2~3回の体動により痛みが悪化する頭痛が比

較的急激に出現し, 時に悪心や嘔吐を伴い、光や音, 臭いなどに過敏になる。 中には,前兆と

して頭痛の起こる前に閃輝暗点と呼ばれる視覚異常が出現する場合がある。 若い女性に比較的多く、月経周期に合わせて起こる場合も多い。

病態 メカニズム

片頭痛病態研究は1940年代に頭蓋内の血管の異常により起こるとする血管説, その後,皮

質拡延性抑制現象 (cortical spreading depres-sion: CSD) を中心とした神経説、そして,三

叉神経の血管、神経炎症など CGRP を中心とした三叉神経血管説が提唱されるようになった。

さらに近年,画像検査の進歩により、 直接片頭痛発作を視覚的に観察することが可能となり、

病態解明がさらに進んでいる。

診断

発作は4~72時間持続し,多くは片側性で, 拍片頭痛の特徴は,頭痛発作を繰り返す疾患で

動性の頭痛である。 頭痛の強さは,中等度から重度の強さがあり、日常的な動作や体動により

頭痛が増悪することが特徴である。 また、随伴症状として悪心,嘔吐,光過敏、音過敏, 臭い

過敏などを伴う場合がある。 また、片頭痛患者の2割弱には頭痛発作の前に前兆を伴い,その

後に上記のような頭痛発作が起きる(前兆のある片頭痛)。前兆には、眼前にギザギザした

視野異常を示す閃輝暗点などの視覚前兆が最も多い。

片頭痛の治療

片頭痛治療は,薬物療法, 行動療法や理学療法, 外科的療法などの非薬物療法がある。 薬物

療法には,急性期治療と予防療法に分けられるが,その使い分けや併用は非常に重要であり

「頭痛診療のガイドライン2021」に準じて治療の組み立てを行う。

おわりに

片頭痛の病態に基づいた治療薬として CGRP関連薬剤が登場し、片頭痛予防薬として非常に

高い効果を示している。 ditan など急性期治療薬も片頭痛病態生理に基づいたものが開発され、既存の薬剤からこれらの薬剤の使用に変化してきており, 片頭痛治療領域におけるパラダイムシフトが起きていると言っても過言ではない。

監修 永田栄一郎先生 参照 臨床と研究より

国際基金だよりvol.27を掲載しました。

ご覧ください。→こちら

脳卒中予防十か条

脳卒中は予防に勝る治療はありません。 日本脳卒中協会が作成した、「脳卒中予防十か条」をご紹介します。

1. 手始めに 高血圧から 治しましょう

脳卒中が血圧の高い人に起こりやすいことはよく知られています。 高血圧になると、脳の血管に強い圧力がかかるため、脳の血管が詰まったり破れたりする危険性が高くなります。 そのため、高血圧は脳出血、脳梗塞、くも膜下出血のいずれにも深く関係しています。 血圧が高い人は、医師の指導に従って血圧の管理を心がけましょう。

2. 糖尿病 放っておいたら 悔い残る

糖尿病を放っておくと、長期にわたる高血糖状態により全身の血管がもろくなり、さまざまな合併症を引き起こします。 脳の血管も例外ではなく、糖尿病の人は糖尿病でない人の2~4倍も高い頻度で脳梗塞になるといわれています。 糖尿病を指摘されたら、医師の診察を受け、正常な血糖値を維持するように努めましょう。

3. 不整脈 見つかり次第 すぐ受診

規則正しく動いているはずの心臓に何らかの障害があり、脈のリズムが乱れることを不整脈といいます。 とくに心房細動は、左心房が痙攣するように収縮するため、 血液がスムーズに流れずにうっ滞して、血栓ができやすくなります。 この血栓が脳に運ばれ、脳の血管を詰まらせると脳梗塞になります。 心房細動はとくに高齢者に多い不整脈。 脈のリズムが不規則だと感じたら、すぐに病院を受診しましょう。

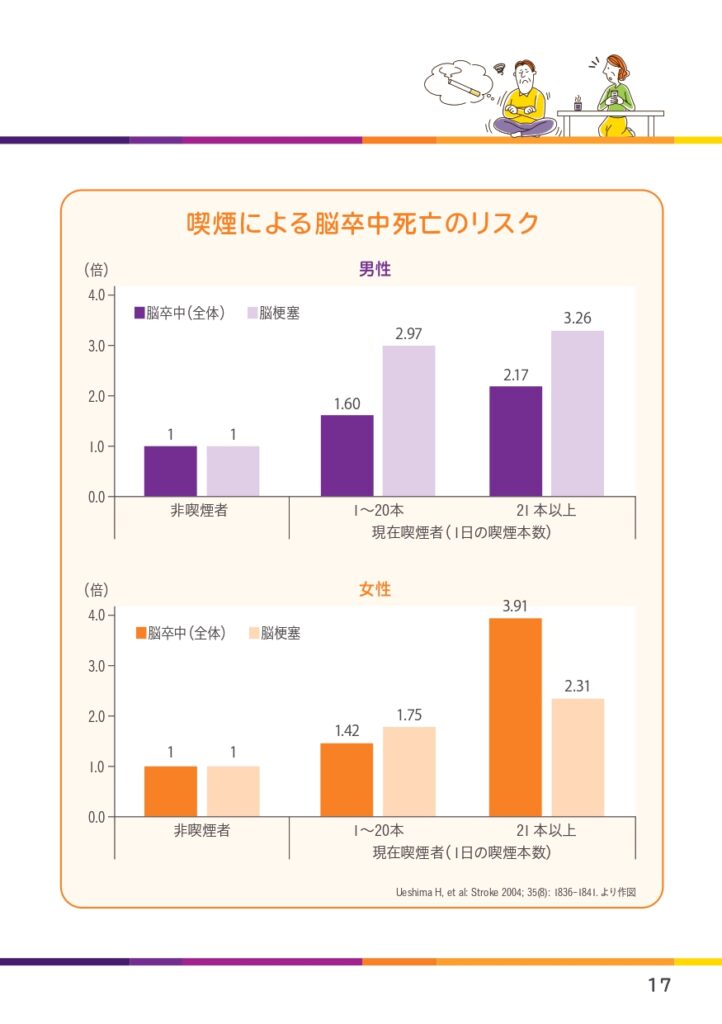

4. 予防には タバコを止める 意志を持て

タバコは「百害あって一利なし」。 喫煙をすることによって、ガンや心臓病などさまざまな病気にかかるリスクが高くなります。 脳卒中についても例外ではありません。 喫煙により血液は濃くなり、血圧も上昇して動脈硬化が進み、脳卒中を起こしやすくなります。 禁煙により脳梗塞のリスクが1/2~1/3に減少します。

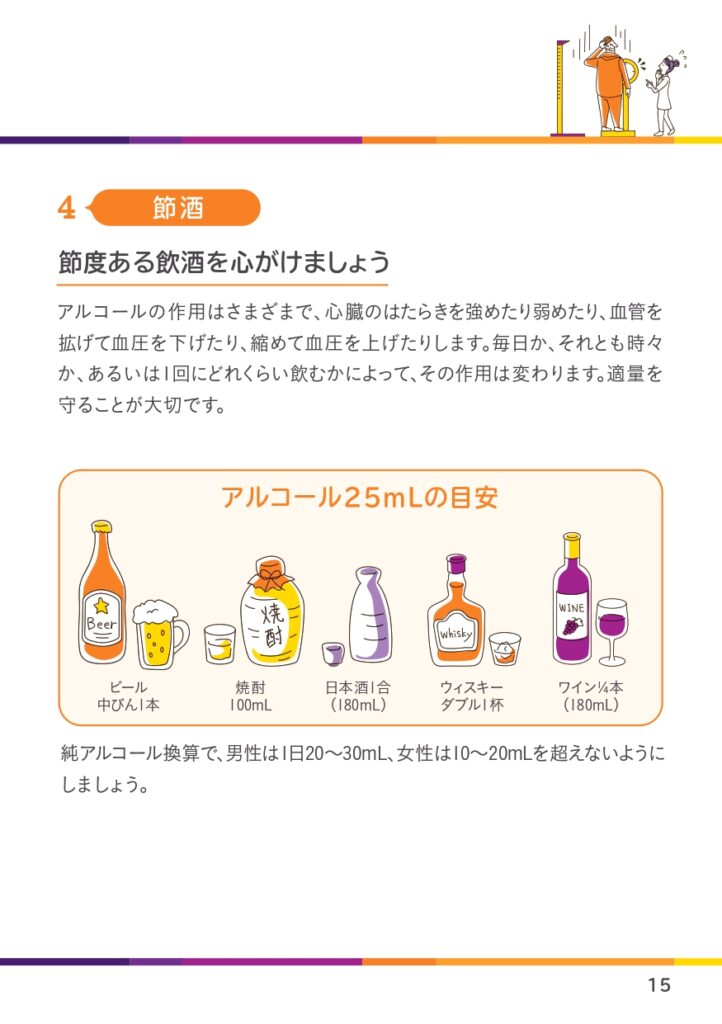

5. アルコール 控えめは薬 過ぎれば毒

適度にアルコールを飲む人は、まったく飲まない人よりも脳卒中になる危険がやや少ないといわれます。 ただ、適量を過ぎれば逆に体の毒になり、脳卒中になる危険性も高まります。 適量を守って、大量の飲酒は避けましょう。

適量の目安(一日):

ビール500ml、日本酒1合(180ml)、焼酎0.5合(90ml)、ウイスキーダブル1杯(60ml)、ワイングラス2杯(240ml)

6. 高すぎる コレステロールも 見逃すな

血中のコレステロールのうち、LDL(悪玉)コレステロールが増えると、動脈硬化が進みやすくなります。 一方、HDL(善玉)コレステロールは、血管についたLDLコレステロールを除去して動脈硬化が進まないように働きます。 動脈硬化、ひいては脳卒中を防ぐためには、LDLコレステロールを減らし、HDLコレステロールを増やすことが必要です。 高脂血症を指摘されたら、放置しないですぐに治療を始めましょう。

7. お食事の 塩分・脂肪 控えめに

脳卒中を防ぐには、食事の内容にも注意を払う必要があります。 とくに塩分、脂肪分の多い食事は、高血圧、高脂血症などの病気を引き起こし、脳卒中のリスクを高める結果になります。

食塩の一日摂取量: 健康な人10g未満 / 高血圧の人6g未満

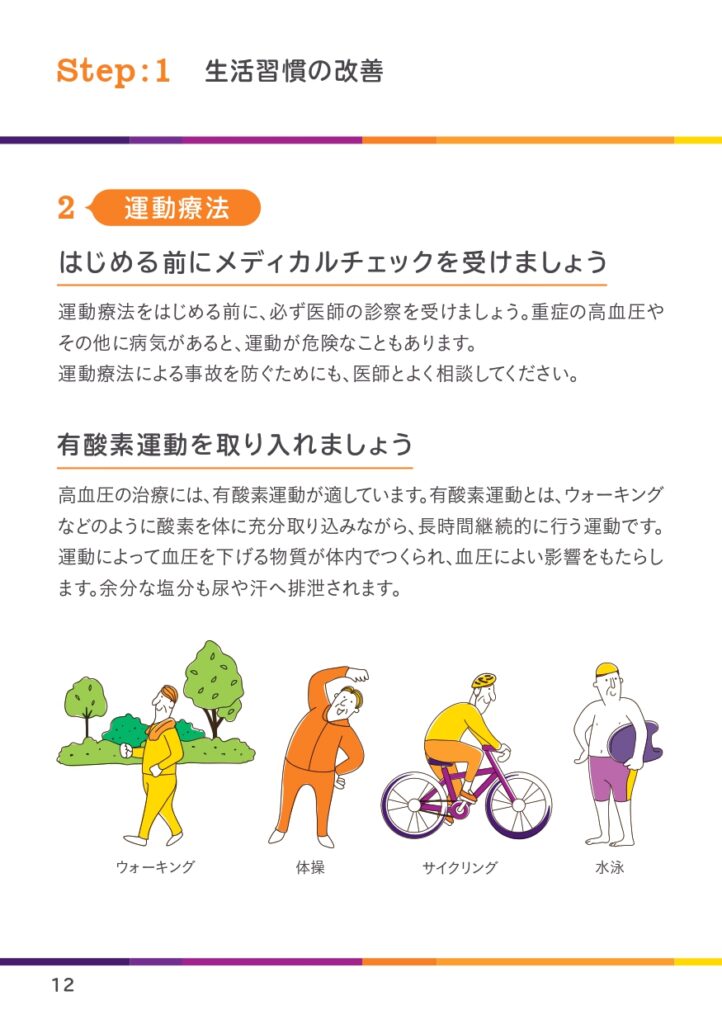

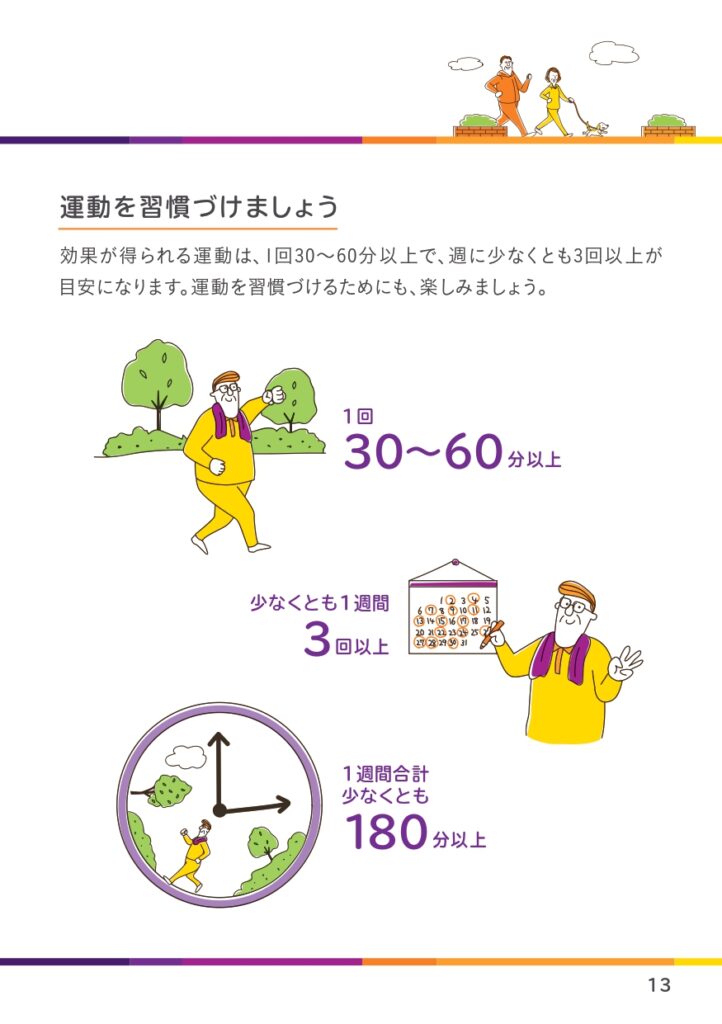

8. 体力に 合った運動 続けよう

運動は、脂肪や糖質の代謝を促進するだけでなく、HDL(善玉)コレステロールを増やす効果もあります。 肥満や糖尿病、高血圧、高脂血症など生活習慣病の予防や改善に役立ち、ひいては脳卒中の予防にもつながります。

一日あたりの運動:

歩くことから始めよう。一日30分以上、できれば60分(8000~1万歩)。息がはずむ程度のスピードで。

週一回の運動:

速歩、自転車で60分。ダンスで55分。水泳、エアロビクスで40分。ジョギング、テニスで35分。

9. 万病の 引き金になる 太りすぎ

高血圧や糖尿病、高脂血症など、さまざまな生活習慣病の原因となる肥満。 肥満の解消は、脳卒中の予防にも欠かせません。 太り気味の人は食生活や運動不足を見直して、減量を目指しましょう。

BMI=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)

肥満の判定基準:BMI 25以上 理想的な数値は22といわれています

10. 脳卒中 起きたらすぐに 病院

脳卒中による命の危険を防ぎ、後遺症を軽くするには、早めの治療が第一。 もし、ご自身や周りの人に以下の状態がみられたら、一刻も早く専門医を受診してください。

・片方の手足・顔半分の麻痺・しびれがおこる。

・ろれつが回らない、言葉が出ない、他人の言うことが理解できない。

・片方の目が見えない、物が2つに見える、視野の半分が欠ける。

・経験したことのない頭痛がする。

・力はあるのに、立てない、歩けない、フラフラする。

排尿困難とは、尿が出にくいことをいい、力を入れないと出ない、出かたに勢いがない、だらだらと出て切れが悪い、尿意があるのに出ないといった症状を指します。

尿は、血液で運ばれた体内の老廃物なとを腎臓でろ過したもの。

尿が腎臓の腎盂にたまると、尿管の運動によって膀胱へ流れていきます。

膀胱に尿がたまると、神経を通じて脳に伝わり、脳の指令を受けて尿意が起き、尿道から排出されるというのが、排尿のしくみです。

年をとると、膀胱の筋肉が衰え、尿道がスムーズに開かないため、尿が出にくくなります。

また、尿道の間に腫瘍や結石などがあると、膀胱に尿がたまっても、排尿が難しくなります。

そのほか、高齢の男性に多い前立腺肥大症や、前立腺がん、前立腺結石、尿道結石、尿管結石などが、尿を出にくくする原因として考えられます。

尿管がふさがっている場合(尿閉、無尿)は、手術が必要な場合もあります。

漢方では、全身症状の改善を目標にしています。

体力を回復し、血行を良くし、冷えをとり除きながら、つらい症状を楽にしていきます。

排尿困難によく使われるのは、「八味地黄丸(はちみじおうがん)」や「長命丸(ちょうめいがん)」です。

この漢方薬は、比較的体力の衰えた人の腰痛、排尿痛などを伴う場合で、主として高齢者の前立腺肥大や膀胱炎に用いられます。

残尿感、排尿通がある場合、体質にこだわらず広く使われるのは「猪苓湯(ちょれいとう)」です。

そのほか、「清澄(せいちょう)」、「制竜(せいりゅう)」などを、体質・症状に応じて使い分けます。

・冷えは排尿機構にさまざまな悪影響をもたらします。適度な水分補給は大切ですが、冷たい飲食物をとりすぎないようにしましょう。

・前立腺にトラブルがある場合、下腹部を充血させる長時間の座位(あぐらなど)を避けましょう。

・アルコールを取りすぎないこと。排尿をつかさどる神経に作用し、尿が出にくくなることもあります。

・排尿をがまんしないこと。

【監修】 石橋晃先生 ツムラ漢方

本来の自分を取り戻して 豊かで楽しい毎日を!

更年期障害は、40歳過ぎごろから、50代半ばごろに見られる、閉経前後の女性ホルモン減少に伴う身体的、精神的な諸症状です。とくに、卵巣機能が衰えて、卵巣で作られるエストロゲンが消失することで、体と心にさまざまな影響を及ぼします。症状の出方には個人差がありますが、のぼせ、発汗、冷え、イライラ、憂鬱、不安感、不眠、めまい、動悸、頭痛などの「不定愁訴」が現れます。気力がなくなったり、物忘れがひどくなる人も。体の変調に加えて、家庭環境の変化(子供の巣立ち、親の介護など)や個人の性格といった背景も影響して、つらい症状を引き起こします。また、男性も50歳を過ぎた頃から女性と同じような症状が現れることがあります。女性に比べて緩やかですが、男性ホルモンの減少が影響しています。主にのぼせ、動悸、性欲の減退、腰痛、不眠、不安感、焦燥感といった症状が現れます。これからの生活をより豊かにするためには、自分に合った方法で前向きに過ごすことが大切です。

更年期障害(女性)の薬物療法例

漢方療法

さまざまな不定愁訴が現れる場合に有効です。個人の体質、症状にあった薬で崩れた心身のバランスを調えます。

ホルモン補充療法(HRT)

体内分泌が減少。消失した女性ホルモンを補い更年期症状を改善します。また、骨粗鬆症の予防にも有効です。

精神安定剤・抗うつ剤・心理療法

ホルモン補充療法、漢方療法だけでは回復せず、原因が自律神経性ではなく心因性の場合に有効です。

漢方薬にできることは

更年期障害では、心身両面にわたるさまざまな症状が起こります。とくに、血管運動神経障害(ほてり、のぼせ、異常発汗、動悸、高血圧、低血圧、手足の冷えなど)や精神神経障害(頭痛、めまい、立ちくらみ、不眠、耳鳴り、不安感、イライラ、気力減退、抑うつ、記憶力低下など)が多く見られます。検査で異常が見つからないけれど多彩な自覚症状があらわれる「不定愁訴」は漢方薬の得意分野の一つ。イライラや、不安、不眠、気分がふさぐといった精神症状には加味逍遙散(かみしょうようさん)、頭痛、めまい、肩こりがあり、のぼせやすく、ときに下腹部に痛みがある人には桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)、疲れやすく貧血気味で冷えもある場合は当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)などを、個人の体質、体力、症状などにより使い分けます。

くらしの中の予防法

更年期はだれにでも訪れる生理的なものだと割り切って、物事をあまり思いつめないようにしましょう。

栄養バランスのとれた食事をとりましょう。

睡眠をたっぷりとりましょう。

適度な運動を心がけ、体力をつけておきましょう。

【監修】 麻生武志先生 ツムラ漢方

丈夫なおなかですっきり元気!

胃がしくしく痛む、胃がもたれる、胃がはる、食欲がない、吐き気がする…。胃の調子が悪いと感じることはありませんか。

胃は体調やストレスの影響を受けやすい、とてもデリケートな臓器です。胃の不快な症状の原因としては、胃の運動機能が低下して起こるタイプ(FD)と、ピロリ菌やストレス、消炎鎮痛剤などの薬剤により、胃酸と、自分の胃を胃酸から守る防御機能とのバランスがくずれて、胃の粘膜が傷つき起こるタイプが考えられます。

胃には、摂取した食物をためておく「貯留機能」、胃酸を混ぜ合わせてドロドロにする「攪拌・混和機能」、ぜん動・収縮によって十二指腸に送り出す「排出機能」という連続した複雑な運動機能があります。始めにしっかり「貯留」するためには、胃が十分にリラックスして、摂取した食物の量に応じて胃壁を拡げることが大事です。この胃の「リラクゼーション」が障害されると、胃が膨らまず、十分の量が摂れないし、次におこる排出機能も障害され、腹部の膨満感、胃もたれ、食欲不振などの不快な症状を引き起こすのです。

漢方薬にできることは

西洋薬には、胃酸分泌を抑制するもの、胃の運動機能を回復させるものはたくさんありますが、胃の貯留機能を改善する薬はありません。漢方薬には、胃のリラクゼーションをうながし貯留機能を改善させる六君子湯(りっくんしとう)があります。六君子湯には、排出機能を高め、胃の血流をよくして胃粘膜を保護する作用もあります。また、胃をはじめとする消化管はストレスに弱いといわれますが、六君子湯には気分をすっきりさせる抗ストレス効果もあるのです。

そのほかにも、個人の体質・症状に合わせて、平胃散(へいいさん)、半夏瀉心湯(はんげしゃしんとう)、芍薬甘草湯(しゃくやくかんぞうとう)、安中散(あんちゅうさん)など多くの漢方薬が使われています。

くらしの中の予防法

暴飲暴食を避け、規則正しい食生活をすること。

強いアルコール、コーヒー、たばこ、香辛料などの刺激物や油っぽいものは控えましょう。

牛乳、卵、豆腐などを積極的にとりましょう。

繊維の多い野菜はよく煮てやわらかくし、消化をよくしましょう。

肉や魚は細かく切るかミンチに。

禁煙しましょう。

ストレス解消を心がけ、適度な運動などで気分転換しましょう。

【監修】 原澤 茂先生 ツムラ漢方

からだ本来の力を回復させて元気な生活!

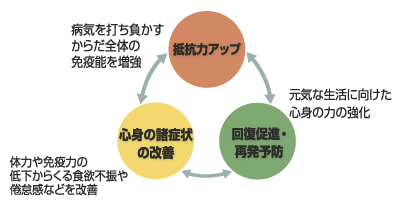

人間のからだは、加齢とともに回復力が低下してきます。とくに、大きな病気、長期の入院、手術の後などでは、患者さんのからだに負担がかかり、目に見えない免疫力(生体防御機能)も低下しています。

全身の 怠感や食欲不振などの症状は、栄養状態を低下させ、からだの回復に不可欠な免疫能も低下させる悪循環につながりかねません。ですから、病気と戦う抵抗力がおちているときには、からだ本来の免疫力を補ってあげることが元気な生活への近道です。

漢方薬にできることは

大きな病気や手術、出産の後の心身ともに低下した状態を改善し、免疫能をアップさせる漢方薬を、とくに「補剤」と呼んでいます。まさに、「からだの力を補う薬」のことです。

「補剤」が引き出す本来の力

補剤とは、誰もが本来もっている免疫力や造血機能、消化機能などを引き出して体内を活性化させる力があり、生体の力を補うことを目的とする漢方独特の薬剤です。体質や症状によって補中益気湯(ほちゅうえっきとう)、十全大補湯(じゅうぜんたいほとう)、人参養栄湯(にんじんようえいとう)など、さまざまな種類の補剤(漢方薬)が使われます。

病気の後、こんな症状に心あたりは?

疲労、倦怠感がなかなかとれない

食欲不振が続いている

気力がおとろえている

手足が冷える

貧血気味

手足が重く感じる

ねあせ

トイレが近い

口が渇く

病気の後の、免疫力低下などにともなった症状をあげてみました。日常生活で気になる症状があれば、お医者さんに相談してみてください。

【監修】稲木一元先生 ツムラ漢方